على خلفية خسائر جيش الاحتلال في غزة، وصعوبة تقديم إنجازات في حربه ضد القطاع، ومخاوف "المجتمع الإسرائيلي" بشأن ضرورة وقف القتال مقابل عودة المحتجزين، تتواصل وعود المستوى الرسمي "الإسرائيلي" بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. وبينما تنعدم القدرة على تحقيقها، يغرق جيش الاحتلال في المنطقة دون استراتيجية خروج واضحة ودون فهم ماهية الهدف الأساس من القتال.

فيما يلي تكثيف لمادة "حتى النصر – السيوف الحديدية"، من إعداد "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" (INSS) وترجمة برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، والتي تناقش ادعاءً أساسيًّا يتمثل بأنه بينما يلبي شعار "حتى النصر" المطلب العام "الإسرائيلي" بهزيمة المقاومة في غزة، فإن ثمة فجوة بين التوقعات بصورة واضحة للنصر ونقطة النهاية المحتملة فعليًّا، ناجمة عن انعدام صلة المفاهيم التقليدية للصراعات بين الدول بالصراع مع خصم غير دولة، وعن التعريف الغامض للأهداف وتناقضها، وتزيد صعوبةَ إعلان النصر صعوبةُ التمييز بين النصر الفعلي وخلق شعور بالنصر لدى الجمهور "الإسرائيلي".

مفاهيم قديمة، حرب جديدة

مع انتهاء الحرب الباردة، بدأ الغرب في بحث مسألة النصر في الحملات ضد الجهات الفاعلة من غير الدول، مثل "المنظمات الإرهابية"، لتكييف الأدوات والمفاهيم التقليدية، مثل "الردع والإنذار والهزيمة"، والتي كانت تشكِّل أساس مفهوم "الأمن القومي الإسرائيلي"، مع الصراعات الجديدة، بعد أن فقدت صحتَها وصلاحيتَها، لكن لم ينجح في ذلك.

وظلَّ الخطاب السياسي والإعلامي المصاحب للحروب مؤطَّرًا على أنه صراع بين الدول، وظلَّت أهداف الحروب استراتيجية، بينما الإجراءات والنتائج غير ذلك، فتحوَّل احتلال الأرض والبقاء فيها بمرور الوقت من طريق للهزيمة إلى مشكلة في حد ذاتها (مثلًا: احتلال "إسرائيل" جنوبي لبنان).

انعكست صعوبة تعريف النصر ضد "منظمة إرهابية" في العمل العسكري لجيش الاحتلال في الانتفاضة الأولى 1987. وبدأت النقاشات في جيش الاحتلال بشأن ذلك في التسعينيات، ثم في أوائل العقد الأول من القرن 21، إذ أصبح هذا التحدي حينئذٍ أكثر وضوحًا، من حرب لبنان الثانية إلى جولات المواجهة في غزة.

في 2006، حدَّد رئيس الوزراء، "إيهود أولمرت"، أهداف حرب لبنان الثانية، وأشاد الإعلام "الإسرائيلي" بخطابه، على الرغم من إدراك "أولمرت" أنه من المستحيل تحقيق تلك الأهداف عبر القتال، ولا سيما عودة المحتجزين، فقال أنه قدَّم الهدف "من منطلق القيم ولأسباب أخلاقية". مع ذلك، كلفت خيبة الأمل من نتائج الحرب "أولمرت" خسارة دعم الشعبي كبير، وأثَّرت تأثيرًا واضحًا في تصريحات المسؤولين في مختلف الحكومات في جولات القتال اللاحقة في غزة، فصار الجمهور "الإسرائيلي" يستقبل بالسخرية تعريفاتٍ غامضةً مثل أنَّ ""حماس" مسيطِرة، لكنها مردوعة ومقيدة".

وفي وثيقة استراتيجية جيش الدفاع "الإسرائيلي" (2015)، أشار رئيس الأركان حينها، "غادي أيزنكوت"، إلى "النهج الحاسم" الهادف إلى "تغيير الوضع الاستراتيجي" والذي "سيُعبَّر عنه بعجز العدو أو انعدلم رغبته في العمل ضدنا أو كليهما، وفي انعدام القدرة على الدفاع عن النفس"، وأن التوقعات من الجيش "الإسرائيلي" تتمثل بتحقيق "نصر سريع وحاسم".

"معًا سننتصر"

بعد الفشل العسكري "الإسرائيلي" المروع وغير المسبوق في منع الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والصور الصادمة التي تعرض لها "الإسرائيليون" على الفور في الإعلام الاجتماعي، حملت المشاعر العامة هناك توقعًا واضحًا بالنصر "الإسرائيلي" في الحرب وهزيمة "حماس"؟.

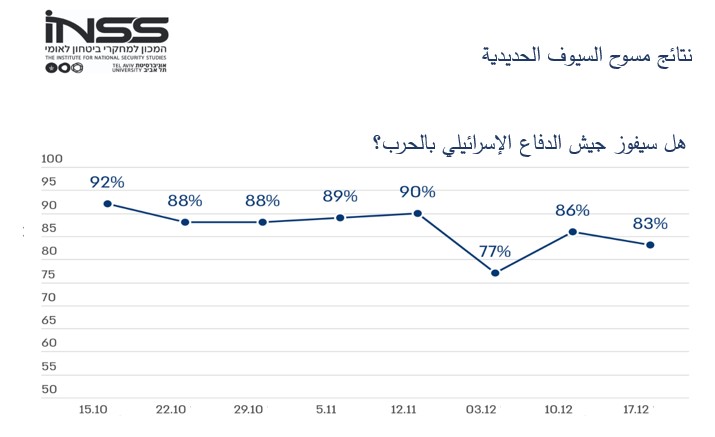

يعكس ذلك حاجة الجمهور "الإسرائيلي" إلى الاعتقاد بأن جيش الاحتلال سينتصر، وإلى الشعور بالأمن في ضوء رعب 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولا يعكس بالضرورة تقييمًا معقولًا لقدرات الجيش، ولا فهمًا عميقًا لما هو مطلوب لتعريف نهاية الحرب بوصفها "انتصارًا". وتجلى هذا الشعور لدى في ارتفاع مستوى الثقة العامة في قدرة الجيش على الاضطلاع بمهامه التشغيلية (مقارنةً بثقة منخفضة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية).

أهداف الحرب

ولَّدت نقطةُ انطلاق الحرب ضد غزة، المتمثلة بـ"عملية طوفان الأقصى"، حاجةً ورغبةً في الانتقام لدى "الإسرائيليين"، ما أدى إلى تحديد أهداف حرب ليست غير واقعية فحسب، بل غير مقبولة أيضًا بموجب القانون الدولي، ما أفقَدَ "إسرائيلَ" الرأي العام والدعم الدولي.

وعلى عكس جولات المواجهة السابقة في غزة، حيث كانت أهداف الحرب غامضة -مثل "استعادة الردع"- حُدِّدَت أهداف حملة "السيوف الحديدية" منذ البداية. ومع ذلك، ثمة صعوبة كبيرة في فهم ماهيتها بالضبط، وقد خضعت لتغييرات بمرور الوقت، ما خلق خلافات وحالة انعدام يقين بشأن الحرب والإنجازات المطلوبة.

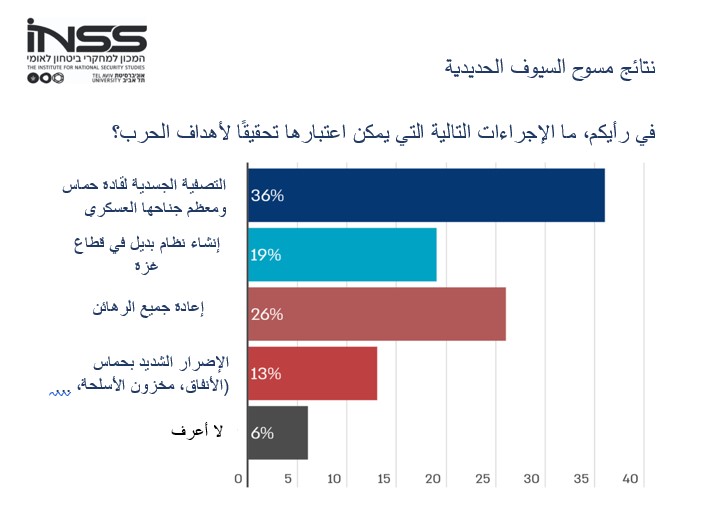

في الأيام الأولى للحرب، كان هدفها المعلَن تدمير "حماس"، ولم يَرد ذِكرٌ لقضية المحتجزين. وبعد تسعة أيام من بدئها، أقرَّ مجلس الحرب أربعة أهداف للحرب ("الإطاحة بحكم "حماس" وتدمير قدراتها العسكرية - إزالة التهديد الإرهابي من قطاع غزة تجاه إسرائيل - بذل أقصى جهد ممكن لحل مسألة الرهائن - حماية حدود البلاد ومواطنيها"). وشهدت مسألة المحتجزين تغيرًا في موقعها وأهميتها في قائمة أهداف الحرب بمرور الوقت، بفعل التغيرات السياسية والتكيف مع اتجاهات الرأي العام وتأثيره والدعم الإعلامي لحملة أهالي المحتجزين. ثم أصبحت أهداف الحرب المعلَنة القضاء على "حماس" وعودة المحتجزين.

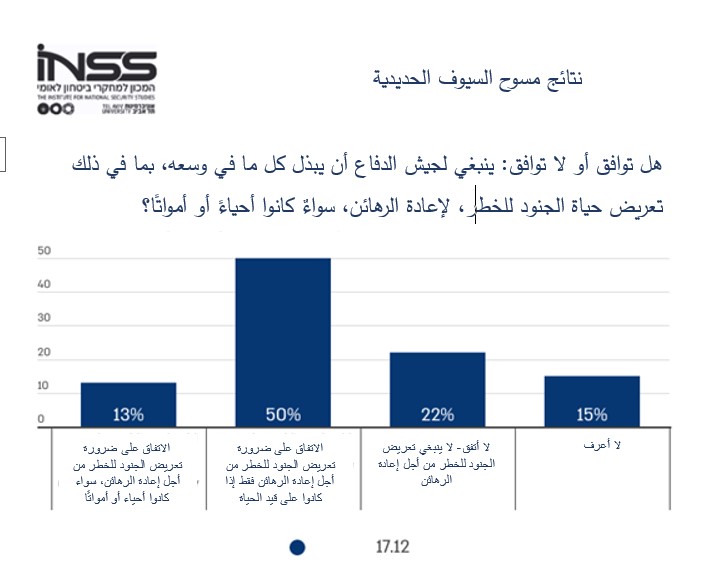

ثمة غموض يكتنف معنى هدف عودة المحتجزين والتصور العام له، إذ كان من الواضح أن بعضهم قد لقوا حتفهم بالفعل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويرى المعهد أن ثمة مسألتين تشكِّلان معضلةً لدولة الاحتلال: "إلى أي مدى ينبغي لإسرائيل العمل على أساس إعادة المحتجزين أحياء؟" و"إلى أي مدى تشكِّل سلامةُ المحتجزين قيدًا على طريق القتال؟"، ولا سيما في ظل حقيقة أن كل يوم إضافي في الأَسر يعرِّض حياتهم للخطر.

هدف تدمير "حماس" أكثر غموضًا وصعب القياس، إذ يتضمن مكوناتٍ متعددة (القضاء على قيادة "حماس"، وحرمانها من قدراتها العسكرية، وحرمانها من قدراتها الحكومية، ... إلخ)، ولصعوبة تحديد هزيمة المنظمات دون الدول، مثل "حماس"، إذ إنه نظرًا إلى انعدام التكافؤ في القوة والقدرات مع "إسرائيل"، فإن مجرد حقيقة أن المنظمة "صامدة" وترفض الاستسلام لـ"إسرائيل" يشكِّل انتصارًا. فيما يسبِّب التوقع "الإسرائيلي" بضرورة هزيمة العدو تمامًا شعورًا باليأس في مواجهة عدم تحقيق إنجاز. وكلما زادت "إسرائيل" القوة العسكرية وأطالت أمد الحملة، كان إنجاز المقاومة أقوى.

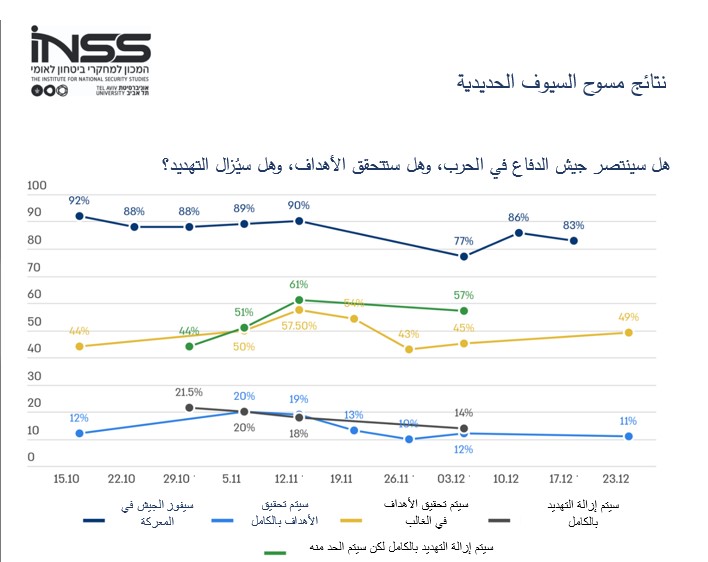

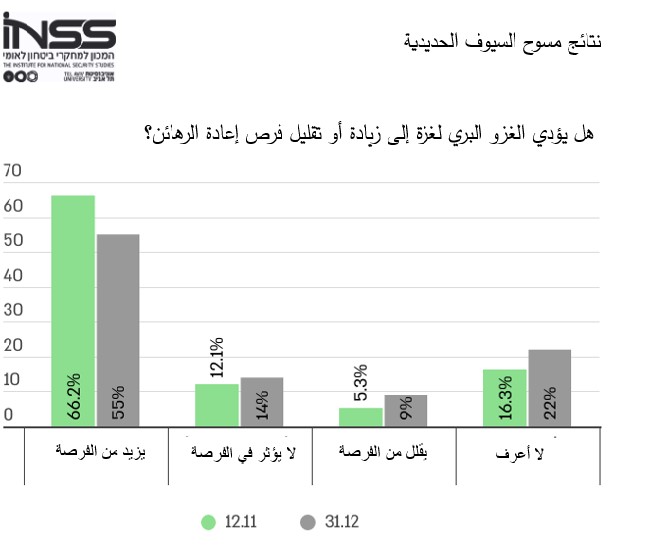

وعلى الرغم من ادعاء الاحتلال بأن أهداف الحرب تدعم وتكمل بعضها، وأن زيادة الضغط العسكري على المقاومة يَخدم هدف إعادة المحتجزين، يتزايد اقتناع الجمهور "الإسرائيلي" بتعارُض هدفَي الحرب هزيمة "حماس" وسلامة وعودة المحتجزين، ما أوجَد اتجاهًا عامًّا للتغيير جديرٌ بالملاحظة تجاه العلاقة بين الأهداف وترتيب أولوياتها.

سأل المعهد في استطلاع في 17 كانون الأول/ديسمبر: "هل من المقبول إعادة جميع المحتجزين مقابل إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم المشاركون في مذبحة السابع من أكتوبر، ووقف الحرب؟"، أجاب 50.2% بـ"لا"، لكن الرقم في اتجاه تنازلي. فعلى الرغم من أن أغلبية الجمهور "الإسرائيلي" ما تزال تعطي الأولوية لتدمير "حماس" على حساب إعادة المحتجزين، يبدو أن قطاعات أكبر منه بمرور الوقت مستعدة لتغيير هذه الأولوية، إما لتغيُّر أولوياتهم، أو لأنهم أصبحوا مقتنعين بأن أحد الهدفين أكثر واقعية من الآخر.

ومن المرجح استمرار انخفاض الدعم العام للغزو البري، وكلما استمرت القضية في كونها محور الاستقطاب السياسي "الإسرائيلي"، زادت احتمالات تزايده، مع زيادة فرص إعادة المحتجزين.

بين النصر وصورة النصر

ينبغي التمييز بين معنيين للنصر:

- المعنى العسكري للنصر: إلى أيِّ مدى حققت الحملة أهدافها؟ (قابل للقياس بمقدار ما تكون أهداف الحرب قابلة للقياس).

- تصوُّر النصر: داخلي (في إسرائيل)، وخارجي (أعداء "إسرائيل"، والساحة الدولية).

حاجة دولة الاحتلال إلى النصر في هذه الحرب أكثر إلحاحًا، فلم يشكِّل عدم تحقيقه أيَّ تهديد لها في الجولات السابقة، وينظر الجمهور "الإسرائيلي" إلى الحرب الحالية بوصفها وجودية وعادلة، ويَتوقع أن تستمر حتى تحقيق صورة النصر أو تحقيق إنجازات يمكن القول إنها تشكل انتصارًا.

تحقيق الاحتلال النصرَ العسكريَّ في هذه الحملة معقَّد لعدة أسباب:

- صعوبة تحقيق النصر على فاعلٍ دون الدولة.

- صعوبة التعامل مع الاستراتيجية القتالية للمقاومة في قطاع غزة.

- الضغوط الدولية المتزايدة على "إسرائيل".

- غياب القدرة على تحقيق واضح للأهداف وإمكانية قياسها، إذ يتمثل تعريف النصر من الناحية العسكرية بتحقيق أهداف الحرب، ليصبح الاتجاه تأطير الإنجازات التكتيكية على أنها انتصارات أو قريبة جدًّا منها.

تتمثل إحدى استراتيجيات تحقيق النصر بجلب "تصوُّر النصر" إلى الوعي العام، لكن تحقيق ذلك في الحملة الحالية صعب بشكل خاص، حتى إن تحقق النصر العسكري أو انتهت الحرب بإنجاز عسكري "إسرائيلي" كبير، وذلك بسبب نقطة بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، التي دفعت إلى الاعتقاد بأن نصر الاحتلال في الحملة غير ممكن، والتي خلَّفت ضررًا جسيمًا في قدرات الردع لدى جيش الاحتلال، وثقة الجمهور "الإسرائيلي" فيه، وتماسُك "المجتمع الإسرائيلي". وإن لم يتحقق تصوُّر النصر لدى الجمهور "الإسرائيلي"، سيكون من المستحيل استعادة كل ذلك.

وتتضح أهمية تصوُّر النصر على مستويين:

- داخلي:

- التمكُّن من إعادة سكان النقب الغربي (وبالتوازي سكان الشمال) إلى مستوطناتهم.

- إرساء شعور واضح بالنصر.

- خارجي:

- كيّ وعي النصر لدى "أعداء إسرائيل" وإقناعهم بانتصارها.

- التأثير الكبير على قدرة الردع لدى جيش الاحتلال، ولا سيما في ظل إمكانية فتح جبهة إضافية في وقت واحد غير جبهة غزة.

تتطابق أحيانًا صورتا النصر المتصورة والفعلية، لكن السعي وراء صورة النصر قد يدفع صنَّاع القرار إلى إطالة أمد الحملة دون داعٍ.

وفيما يتعلق بالمحتجزين، لن تمثِّل عودتُهم جثثًا إنجازًا كبيرًا لدى الجمهور "الإسرائيلي"، ولن يكون إطلاق سراحهم نتيجة لعملية عسكرية، بل نتيجة صفقة بين "إسرائيل" والمقاومة، ستتضمن تنازلاتٍ إسرائيليةً كبيرة، ما سيزيد صعوبة "بيعها" للجمهور "الإسرائيلي" على أنها إنجاز/نصر.

خلاصة

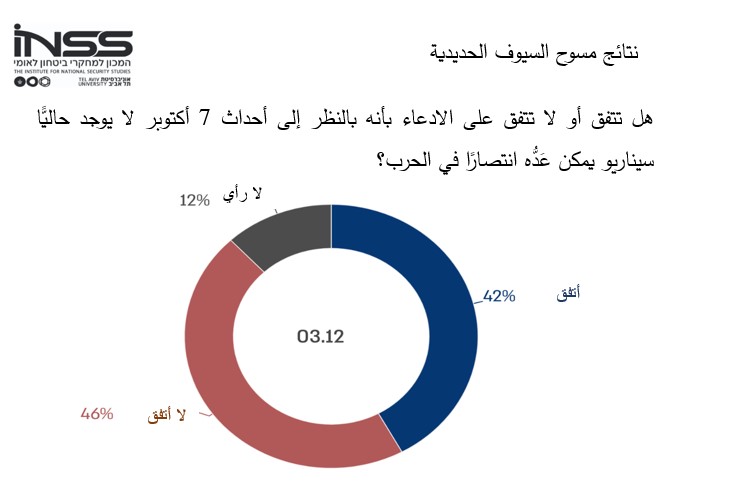

"إسرائيليًّا"، لا خلاف على أهداف الحرب الحالية في غزة، بل على طريقة إدارتها وإمكانية تحقيق أهدافها، إلى جانب الشعور بأنه لن يكون من الممكن الفوز فيها نظرًا إلى نقطة بدايتها (7 أكتوبر)، إذ تآكلَ شعور الجمهور "الإسرائيلي" بالإنجاز حينئذٍ، وتزايَد الشعور بالهزيمة مع استمرار الحرب. وترى دراسة المعهد أن ثمة معضلة أوسَع ترتبط بأنه في حين يُنظر إلى الحرب على أنها مبرَّرة، يكاد يكون تعريف النصر فيها وسبل تحقيقه اختبارًا أخلاقيًّا للمجتمع "الإسرائيلي"، على حد وصفها.

وتكشف استطلاعات الرأي العام "الإسرائيلي" انعدام ثقته في قيادته السياسية الحالية، وأن تصريحاتها عن "النصر المطلق" لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذا الافتقار إلى الثقة، ما ينذر بتلاشي إمكانية تحقيق "إسرائيل" تصوُّرًا للنصر في الحرب.

لقراءة المادة كاملة

عروبة تُرجمان، INSS حتى النصر